|

Jelena Antić

LA MORT QUI « MANGEAIT » L’HOMME

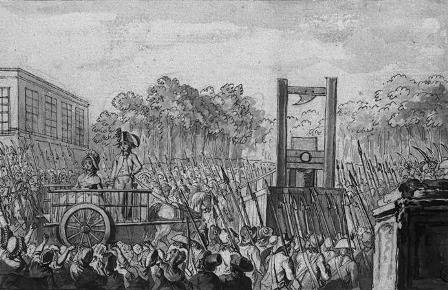

Guillotine, gravure de l'époque

« Tout homme est un criminel qui s’ignore »

Albert Camus, L’homme révolté

En lisant le titre « oxymorique » de la nouvelle, le lecteur se trouve dans une situation confuse. Comment peut-on concilier, d’une part, le principe dynamique du verbe « manger » qui nourrit, qui fait vivre, et d’autre part « la mort », notion qui évoque la fin de la vie, la disparition, voire la destruction ? Bien évidemment, que l’auteur choisisse un tel titre n’est pas le fruit du hasard. Tout au long de la lecture, nous nous trouvons dans une situation ambiguë, pris entre conte fantastique et récit historique. Le personnage principal, Jean-Louis Popier est également un personnage ambigu, comme l’auteur lui-même l’affirme : « […] je m’intéresse à lui parce que les preuves de son inexistence sont tout aussi floues, vagues, contradictoires, en un mot, insatisfaisantes » (p. 163).

En outre, le sentiment de confusion est dû à l’illusion de l’exactitude historique et à la tonalité ironique qui envoûte le texte. Le lecteur est projeté dans un espace lointain, morne et cauchemardesque dans lequel la mort triomphe. Bien que le cadre du récit se présente comme un documentaire fondé sur la Terreur, funeste période de la Révolution française, nous pouvons deviner que l’auteur s’était fixé un autre objectif. En mêlant l’histoire « factuelle » à l’onirique et au légendaire, Borislav Pekić parvient à faire de la mort davantage qu’un leitmotiv. En effet, au fil du temps, c’est la mort qui prend le relais : elle est le personnage principal de ce conte. On y trouve une palette isotopique de la mort présentée sous diverses formes.

L’écrivain recourt aux techniques narratives qui relèvent du genre de la nouvelle, celle qui possède les traits du conte médiéval, gothique et empreint constamment d’ironie. Certes, ce mélange insolite renvoie aux procédés postmodernes. Ainsi, il semble que le personnage principal, Jean-Louis Popier, se distingue des caractéristiques propres aux personnages célèbres des hagiographies : « Les histoires qui le racontent émanent d’admirateurs de son œuvre qui, à force d’exagérations et d’outrances, sont parvenus à transformer une biographie peu ou prou convaincantes en apocryphe. » (P. 169.) Or ici, c’est un anti-héros que Pekić met en scène, un homme tout à fait ordinaire, bien différent des héros légendaires que l’on rencontre dans les contes gothiques : « ledit Popier, Jean-Louis, né en 1744 à Lyon (…) [est] le troisième enfant du greffier municipal Jean-Paul Popier et de dame Charlotte, née Moritz » (p. 164). Par ce choix de personnages à première vue insignifiants, l’auteur montre qu’il y a des personnes qui ont laissé des traces beaucoup plus profondes dans l’Histoire que cette dernière ne met pas en évidence : « Il existe deux espèces d’êtres follets, de phasmes auraient dit les Hellènes qui vivaient en plus grande intimité avec les fantômes que nous avec les ombres. L’une ne laisse pas de trace, l’autre une trace que nous ne voyons pas » (p. 161). C’est d’ailleurs la preuve que la vérité a une double face : souvent, elle n’est pas telle qu’elle se présente.

Jean-Louis Popier appartient à la catégorie des personnes qui incarnent l’eau : « Il avait un corps minuscule, maigre, qui ne rejetait pas d’eau. En dépit de l’impression qu’il se donnait parfois de n’être que de cela. Que l’eau mise à part, en lui il n’y avait rien d’autre », (p. 17, 18). Cette caractérisation souligne davantage l’insignifiance de Popier dans l’univers qui l’entoure. Paradoxalement, l’indifférence et l’absence de qualités particulières chez Jean-Louis Popier le mettront dans une situation absurde. Grâce à une seule qualité, à savoir son écriture calligraphique – qui « mariait âpreté puritaine, clarté romaine, lisibilité patriotique, et absence de toutes les digressions ornementales propres aux chartes royalistes. Son orthographe avait des airs d’église gothique, réduite à une construction de formes stéréométriques, terminées en pointe » (p. 166) – cet homme ordinaire s’était fait embaucher au Palais de Justice en tant que greffier du Tribunal révolutionnaire lors du régime de la Terreur. Tâche purement administrative qu’il exécutait brillamment, certes, car il fallait « inscrire dans le Registre les arrêts de condamnation à mesure qu’ils tombent et les passer au fonctionnaire chargé de dresser la liste des exécutions » (p. 167).

Ce fut un travail simple tant que Monsieur Popier ne réfléchissait pas sur la condamnation à la guillotine des personnes indiquées sur les fiches d’arrêt, dans la mesure où « résumer les actes contre-révolutionnaires, dont le nombre [ira] croissant à mesure que la Révolution [déroulera] les victoires, [requerra] un effort intellectuel considérable » (p. 168). Pourtant, tout va changer dès lors que Jean-Louis Popier s’interrogera sur la cause de la peine de mort. En décidant de « sauver » certaines personnes, d’après lui, envoyées à la guillotine sans preuves de leur culpabilité, il se met à manger leurs feuilles de condamnation. Pressé, il lui arrive un jour d’emballer un morceau de pain dans une fiche d’arrêt et de devoir manger une condamnation. Le premier papier avalé, le greffier Popier se sent transformé, plus important et plus vivant. Cet acte l’incite à accomplir « quelque chose de prodigieux. Il pouvait éveiller en lui un sentiment de compassion endormi par son rôle de second couteau, par l’innocence de sa participation dans le mécanisme de la Terreur » (p. 181). Or, c’est précisément le moment où Jean-Louis Popier a frappé à la porte de la mort que le jeu infernal avec la mort s’est engagé. Le greffier devient la victime de « la reine » de la mort, ce qui transforme sa vie en lutte interminable avec celle-ci. La question essentielle qui s’impose lors de la sélection des « sauvés » est celle du choix : qui sauver ? D’après quels critères ? Comment « mesurer » la faute des gens ? Ainsi, l’auteur touche à la vérité universelle, biblique qui en émerge : peut-on vraiment sauver la vie de quelqu’un tout en décidant de la mort d’un autre ?

De toute évidence, on ne peut pas diagnostiquer la faute, car confronté au mal, tout homme est impuissant. En « commandant » le mal, on ne peut aucunement faire du bien. Aussi, le texte obtient-il une dimension allégorique et philosophique à travers laquelle s’exprime implicitement le plaidoyer de l’écrivain pour l’abolition de la peine de mort. D’après Borislav Pekić, le mal ne peut être chassé par la mort, le mal ne peut pas être puni par un nouveau mal. Le mal qui règne est une expression de la souffrance profonde dans la société, malgré l’évolution et la modernisation que la Révolution a apportées. Les preuves de la puissance destructrice de la civilisation sont les ruines qu’elle laisse. De cette manière, la civilisation est susceptible de détruire tout ce que l’homme a créé. La civilisation est susceptible de tuer l’humain, car les hommes sécrètent aussi l’inhumain. La surenchère du mal dont le lecteur est « gavé » dans la nouvelle témoigne d’un univers « infecté » par le mal. Cet univers est atemporel et universel : il existe partout et depuis toujours. Or il faut prévenir le mal qui y règne, il est trop tard pour le guérir : les conséquences en sont inguérissables.

Ce « bien » que Jean-Louis Popier pensait pouvoir faire en sauvant certains accusés, revêt en effet un nouveau visage du mal : qui a le droit de décider du destin d’une personne ? Qui peut arracher ce droit à Dieu qui « donne » la vie et la mort ? Ou encore, qui peut savoir que la mort est pire que la vie ? Contrairement aux attentes de Popier, la mort peut se présenter comme une délivrance, ou encore comme un acte de courage dans la défense de ses idéaux, comme le sacrifice suprême qui mène au paradis ? La question se pose de savoir également quelle est la différence entre la mort « imposée » et la mort naturelle ou encore la mort « suicidaire » ? L’injustice de choix pèse lourd et émerge sans cesse chez Popier, dans sa sphère inconsciente, dans ses rêves. La mort « pieuvre » a mille « bras » qui étranglent et étouffent, qui accablent de remords. La manifestation de ces remords se présente également sous forme de descriptions les plus effrayantes de la guillotine où réapparaissent justement les personnes que l’administrateur a préalablement « envoyées » à la mort, mais également les personnes « sauvées » :

[…] elle [la guillotine] était en forme de gigantesque roue de fer. Auprès de la roue noire se tient le bourreau, la tête encapuchonnée. […] il reconnaît Germaine Chutier, la fileuse pour qui un rouet avait la préséance sur le roi… elle tend vers lui les bras maigres, ensanglantés, sillonnés de fils. (P. 179.)

Au fur et à mesure, on assiste à un retournement de la situation dans le conte : ce n’est pas l’homme qui « mange » la mort, mais c’est la mort qui « mange » l’homme dans tous les états possibles. La mort se répand avec la rapidité d’une métastase. Popier en devient dépendant. Le rythme vital se déroule selon le flux et la quantité des « sauvés » face à la mort. Ainsi, la mort est la seule chose qui « vit » et qui structure la narration : autrement dit, la mort « mord », dévore, consume. Popier s’en nourrit, s’endort avec elle, il en jouit. Cependant, le risque est bien évident : la mort « le possède », « le sent », « de tout son être » (p. 193). La mort gouverne tous les procès métaboliques :

Enregistrant de la main droite les arrêts dans le Registre, de la main gauche il arrache petit à petit celui dérobé, avec précaution enfourne les morceaux dans sa bouche, et, après les avoir mouillés sous sa langue, il les avale tandis qu’il glisse la main sous son manteau pour y chercher la bouchée suivante. (p. 182).

Par conséquent, les effets de l’overdose de la mort sont aberrants : perte de la raison, états psychologiques contradictoires qui réapparaissent à la seule pensée de la mort, jouissance extrême et désespoir complet. Cet état épuise Popier et le désespère : « […] émacié, hâve, le teint bleui par des nuits sans sommeil consacrées à réfléchir au déjeuner de la veille et à appréhender l’incertitude qui entoure celui du lendemain… » (p. 192). L’addiction au rouet de la mort est semblable à l’addiction au rouet de la roulette. Vivre du jour au lendemain en fonction de la vitesse de la roue, risquer sa vie et la vie des autres en choisissant au petit bonheur, sur un coup de dés, ne sachant plus lequel des condamnés sauver :

Au hasard, il se fixait un nombre et, les yeux fermés, comptait en laissant courir son index d’arrêt en arrêt, bien entendu parmi ceux en question, rouvrait les yeux une fois parvenu au nombre choisi. Il mangeait l’arrêt que désignait son index. Il se sentait mieux, dormait d’un sommeil plus profond, éliminait moins d’eau. Le répit, malheureusement fut de courte durée. (P. 187.)

En effet, la structure de la nouvelle se présente comme le jeu de la roulette. La mort impitoyable ne fait pas d’exception : elle impose toujours une dose supplémentaire, elle fait tourner la roue de plus en plus vite. Les descriptions exagérées obtiennent une dimension hyperbolique et traduisent les symptômes du corps qui souffre, qui se meurt, car dépendant des « secrets » et des « sécrétions » de la mort : « Le papier n’avait pas aussi mauvais goût que la veille, l’encre ne lui a pas donné de haut-le-cœur. Les deux matières ont désormais la douce saveur de sa volonté » (p. 182).

Affolé par la course imposée par la mort, Popier devient un personnage scindé en deux : « commandant » et « victime » de la mort, qui se nourrit de l’illusion de jouir d’un pouvoir important : « C’était à lui qu’il incombait d’envoyer quelqu’un à la guillotine, dans un cas comme dans l’autre, celui des deux condamnés dont il pouvait manger l’arrêt mais ne le faisait pas » (p. 186). Séduit par le « pouvoir » de décider de la mort des autres, le greffier se permet de fouiller dans la vie privée des accusés, ce qui fera naître de nouveaux problèmes de choix : quelle personne « mérite » davantage d’être envoyée à la mort ? Pourtant, ce pouvoir est trompeur, car le pouvoir qui le comblait autant s’avère solitaire. Popier n’est pas capable d’assumer le choix des « sauvés », il n’est pas tranquille puisque : « Sa conscience aussi avait ses exigences » (p. 188). Le problème de l’addiction à la mort se pose, car on ne peut « doser » la mort, en trouver la juste mesure. Chaque nouvelle fiche avalée, chaque nouvelle dose de « mort » impose une overdose. Ainsi, le fil est perdu.

L’apparent pouvoir de Popier se tourne contre lui-même : le « trompeur » qui s’acharnait à « tromper » la mort se voit « trompé » par la mort. Finalement, la justice instaurée par l’administrateur Jean-Louis Popier s’avère erronée : « Sans faire de choix, il extrait de la liasse sur le bureau l’arrêt d’Arnoussé […] et il le déguste avec une délectation inconnue depuis longtemps » (p. 201). Cet événement marque un tournant décisif dans le récit : Arnoussé qui voulait absolument être envoyé à la mort et aller au paradis afin d’être fidèle à sa promesse de mourir pour ses idéaux, dénonça la faute de Popier auprès du Tribunal. Or, cette fois- ci, le coup du hasard coûtera cher à Popier, car il va payer son inattention par sa propre mort. A la fin de la nouvelle, l’ambiance du baroque qui pèse lourd au niveau textuel atteint son apogée par sa dimension en contrastes, en évoquant la mélodie de la flûte et en anticipant l’exécution de la guillotine de Popier.

Nul optimisme n’est présent dans la nouvelle sauf l’attention sous-jacente de l’auteur qui espère que cet exemple d’un « Sisyphe malheureux » emprisonné dans le corps de Popier pourra déclencher une réflexion universelle sur la valeur de la vie qui est donnée comme un don suprême et que personne n’a le droit d’enlever. Expier sa faute, ce n’est pas être puni et libéré à la fois de cette faute par la peine de mort. Expier sa faute, c’est être confronté à elle, vivre avec elle afin de se rendre compte de ses propres actes. Comme l’affirme Albert Camus : « L’important n’est pas de guérir, mais de vivre avec ses maux ».

Bibliographie :

Camus Albert, Le Mythe de Sisyphe, éditions Gallimard, collection folio, 1985.

Camus Albert, L’homme révolté, éditions Gallimard, Folio essais, 1985.

Site internet : www.borislavpekic.com

Date de publication : juillet 2014

> DOSSIER SPÉCIAL : la Grande Guerre

- See more at: http://serbica.u-bordeaux3.fr/index.php/revue/sous-la-loupe/164-revue/articles--critiques--essais/764-boris-lazic-les-ecrivains-de-la-grande-guerre#sthash.S0uYQ00L.dpuf

|